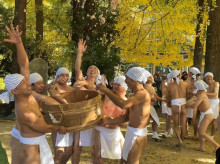

神川・神泉地域の伝統行事「盤台(ばんだい)祭り」が11月19日、秩父瀬有氏(ありうじ)神社(神川町下阿久原)で行われた。同行事は埼玉県指定無形民俗文化財として登録されている。

同行事は、ふんどし姿の氏子が赤飯を四方八方へまき散らす「はだか祭り」として知られている。祭りの起源は1713年(江戸時代中期)と伝わり、古くは旧暦の9月29日に行われていた。現在は毎年11月19日に開催し、地元の秋の風物詩として定着している。

同神社は、武蔵七党・児玉党の祖とされる有道維行(ありみちこれゆき)を祭る古社で、地域では「安産の神」「守護の神」として広く信仰を集める。

当日、宮司を先頭に赤飯の入った「盤台」(木製の供物台)を担ぐ一行が神社へ到着。神事が行われた後、同神社はだか祭り保存会の小泉裕一会長は「この祭りが続けられるのは、地元企業の皆さんの支援のおかげ」と感謝の気持ちを伝える。

続いて境内では大人の担ぎ手による「一の締め」「二の締め」「三の締め」が行われ、勇壮な掛け声が響き渡った。その後、大人と子どもに分かれて盤台祭りが始まり、氏子たちは「上げろ、下げろ」のかけ声に合わせて盤台を高く掲げ、弾むように上下させながら赤飯を勢いよく四方にまいた。

赤飯は当日早朝から炊き上げたもので、まかれた赤飯を食べると一年の厄を払える、お産が軽く済むなどと伝えられている。

伝統的な作法が色濃く残る盤台祭りは、安産祈願、子孫繁栄、疫病退散を願う同町の貴重な民俗文化として、地域の人々が大切に守り継いでいる。